La démocratie représentative nous demande de déléguer notre pouvoir tous les cinq ans. La démocratie participative, elle, nous invite à l’exercer chaque jour.

Les élections sont-elles encore une voie de sortie de crise ?

C’est une question que je me pose depuis longtemps.

Et en 2026, face au tableau accablant que présente Haïti, je me la pose plus que jamais.

Pendant des années, comme beaucoup, j’ai cru à la promesse de la démocratie représentative.

On me disait : « Va voter, c’est ton devoir de citoyenne. Choisis celui ou celle qui te représentera, qui mènera la barque nationale à bon port. »

J’ai voté. À chaque élection depuis 1986, j’ai répondu à l’appel, convaincue qu’un changement était possible.

Qu’un jour, peut-être, un sauveur émergerait pour relever Haïti.

Qu’un retour à l’ordre constitutionnel ramènerait la stabilité.

Mais les années ont passé. Les crises se sont enchaînées.

Rien n’a changé.

Pire encore : tout s’est aggravé.

Aujourd’hui, je questionne sérieusement le sens même de cette démocratie représentative — et sa capacité réelle à transformer notre réalité.

Car plus j’y pense, plus elle me semble être une illusion, une mise en scène.

Elle réduit la démocratie à un simple geste : glisser un bulletin dans une urne.

Et puis quoi ?

Une fois les élections passées, le citoyen est renvoyé au silence.

Il ne décide plus.

Il observe, impuissant, les dérives d’un système qu’il ne contrôle pas.

Combien de fois les élus ont-ils trahi les attentes de ceux qui les avaient portés au pouvoir?

La démocratie représentative nous dépossède de notre souveraineté tout en nous laissant croire que nous la possédons encore.

Elle infantilise le peuple, le maintient dans la dépendance, tout en le caressant dans le sens du devoir civique.

Mais attention… Je ne rejette pas pour autant l’idéal démocratique.

Je choisis simplement de rêver à autre chose.

Je crois en une démocratie vivante, participative, enracinée dans la souveraineté populaire.

Une démocratie qui n’attend pas le changement d’en haut,

mais qui se construit en bas :

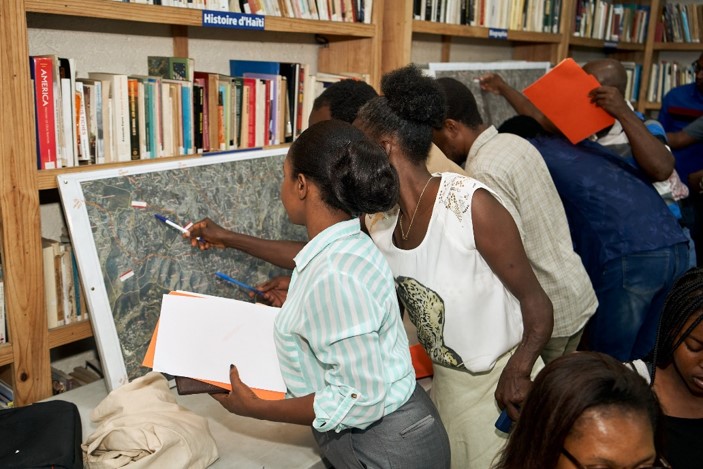

dans les quartiers,

dans les associations,

dans les assemblées citoyennes.

Une démocratie qui ne nous demande pas seulement de voter,

mais de penser,

d’agir,

de bâtir ensemble.

Ce rêve peut paraître utopique.

Il demande du temps, de la patience, de la persévérance.

Il exige un changement de culture, une déprogrammation profonde de notre imaginaire politique.

Nous avons été formatés à attendre un sauveur. C’est plus simple, plus rassurant.

Et c’est justement là que la démocratie représentative trouve sa force : elle entretient cette attente. Elle nous fait croire que notre salut viendra d’un seul, pendant que le peuple, lui, reste spectateur.

Mais ce sauveur ne viendra pas.

Moi, je choisis une autre voie.

Je choisis de croire que sans engagement citoyen, sans société civile forte,

les élections ne sont que des rituels vides.

Elles n’ont ni force, ni légitimité.

Elles nous enferment dans une posture d’enfants obéissants, incapables de reprendre en main notre destin.

Il est temps de grandir.

Temps de reprendre la parole.

Temps de réapprendre à gouverner ensemble.

Ayiti Leve Pye’w!